L’artiste AA Bronson parle d’art et de VIH avec Ryan Conrad.

AA Bronson photographié par Florian Hetz

General Idea (GI) était un collectif d’artistes composé de Felix Partz (1945-1994), de Jorge Zontal (1944-1994) et d’AA Bronson (né en 1946). Le groupe s’est formé vers la fin des années 1960, dans le milieu de la contre-culture de Toronto, et a été actif jusqu’en 1994. Le trio a créé des œuvres visuelles, des performances et des vidéos queer renommées et diffusées mondialement. GI a cessé ses activités après les décès de Felix et de Jorge de maladies liées au sida en 1994, mais son art est toujours exposé à travers le monde. De juin à novembre 2022, le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) à Ottawa présentera une rétrospective de son œuvre. À l’automne 2021, l’artiste et universitaire queer Ryan Conrad a interviewé AA Bronson au sujet de cette future exposition et de l’impact que le VIH et le sida ont eu sur son œuvre, pendant et après GI. La présente transcription de leur conversation a été adaptée à des fins de concision et de clarté.

Ryan Conrad : Je suis très curieux de savoir d’où est venue l’idée de cette rétrospective de GI au MBAC.

AA Bronson : Diana Nemiroff avait planifié ce projet il y a longtemps, mais il a été annulé lorsque la direction du MBAC a changé. Le MBAC a acquis sa première œuvre de GI en 1971 — je crois que c’était notre toute première vente —, puis de nombreuses œuvres phares par la suite. Mais il aura fallu 50 ans pour assister à une exposition complète de GI. L’ancien directeur du MBAC, Marc Mayer, avait déjà annoncé son départ lorsqu’il m’a parlé de présenter une rétrospective — l’idée me plaisait, bien sûr. Je pense que leur inaction était devenue gênante. J’avais le sentiment qu’on y arriverait, mais peut-être pas de mon vivant.

RC : Une grande partie de votre carrière artistique a été hors du Canada. Le MBAC est non seulement un musée, mais aussi un lieu qui évoque une identité et une culture canadiennes. Qu’est-ce que cette visibilité signifie pour l’œuvre de GI?

AA : J’ai toujours été attaché au MBAC. Pendant mes études secondaires à Ottawa, je prenais souvent l’autobus pour me rendre au MBAC depuis la banlieue où j’habitais. Une exposition de 1961 m’a profondément marqué. Elle présentait des artistes comme Ad Reinhardt, Marisol et Warhol. Cette exposition et plusieurs autres ont influencé ma conception de l’art. Au début des années 90, GI a réalisé ses propres versions des carrés noirs de Reinhardt, sous la forme de tableaux noir sur noir sur le sida. Ils sont pratiquement identiques aux carrés noirs originaux d’Ad Reinhardt que j’avais vus au MBAC. Ma vie d’artiste est donc intimement liée au MBAC. Lorsqu’on m’a invité à participer à la rétrospective, j’ai accepté avec plaisir. Le catalogue de l’exposition sera le catalogue définitif de GI, car une telle publication n'existait pas.

RC : Pouvez-vous nous parler de certaines œuvres de l’exposition qui pourraient intéresser particulièrement la communauté du VIH?

AA : C’est difficile, car plus de la moitié de notre œuvre ne convient pas vraiment à un musée. Elle est destinée à la rue ou à l’espace public, ou c’est une performance dans d’autres lieux. Cela limite automatiquement ce qui peut être exposé, car une grande partie de nos œuvres sur le sida relevaient de la sphère publique et de la rue. Nous avons tenté de refléter cela dans le catalogue, en incluant autant d’information que possible sur les œuvres hors musée, comme nos affiches sur le sida dans le métro de New York, notre animation sur l’écran Spectacolor de Times Square et nos affiches dans les trams d’Amsterdam et de Seattle. Nous ne pouvons pas les exposer au musée, mais ce sont les pièces maîtresses de l’œuvre de GI sur le thème du sida.

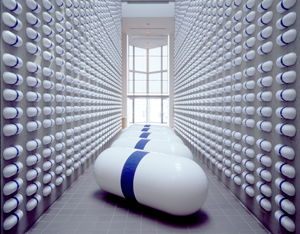

En juin 1987, nous avons créé un premier tableau sur le thème du sida pour la première collecte de fonds de l’American Foundation for AIDS Research. À l’époque, c’était pour nous une œuvre ponctuelle inspirée du tableau LOVE de Robert Indiana. Mais elle a reçu une grande attention et les gens ont beaucoup discuté de sa signification — il y avait tout simplement le mot « AIDS ». À l’automne 1987, nous avons décidé de faire une campagne d’affichage dans les rues du sud de Manhattan avec le même logo « AIDS », puis en janvier, nous en avons réalisé une autre à San Francisco. Autour de 1989 ou 1990, Felix, puis Jorge, ont tour à tour reçu un diagnostic de sida. Nos vies se sont soudain remplies de pilules. À la manière typique de GI, nous avons décidé d’intégrer les pilules dans notre création artistique, et il en a résulté toute une série d’installations de pilules. L’installation One Year and One Day of AZT (1991) appartient au MBAC. Il y a aussi une pièce intitulée Fin de siècle (1990), un terme généralement associé à l’art européen des années 1890 qui met l’accent sur la mort et la morbidité. Fin de siècle représente une gigantesque plaque de glace en polystyrène, sur laquelle se trouvent trois bébés phoques blancs échoués. C’était notre autoportrait à l’ère du sida.

RC : À en juger par votre description des œuvres de GI sur le thème du VIH/sida, il est clair que vous avez passé beaucoup de temps à New York. Les artistes américain·e·s abordaient-ils/elles le VIH/sida différemment des Canadiens?

AA : Vers la fin de la vie de Jorge et de Felix, nous sommes revenus à Toronto parce qu’ils savaient qu’ils allaient mourir. Je suis resté à Toronto cinq ans, puis je suis reparti. Sur ces cinq années, il y en a eu une seule où nous avons produit, le plus possible, puis quatre de deuil. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c’est que j’avais 40 ans quand nous avons déménagé à New York, et 41 ans quand nous avons peint notre premier tableau sur le sida — j’étais le plus jeune des trois. Nous avons créé ces œuvres dans la quarantaine, alors que tou·te·s les autres artistes de la région qui produisaient des œuvres sur le VIH/sida avaient dans la vingtaine. Nous étions de générations très différentes.

GI avait déjà présenté plusieurs expositions dans des musées d’Europe et du Canada. Nos œuvres visaient un public international. Nous évoluions dans un contexte où l’anglais n’était pas nécessairement la langue principale et où les problèmes n’étaient pas nécessairement ceux des New-Yorkais. Nous étions privilégiés d’exposer à l’étranger, de pouvoir voyager. Mais nous avons dû trouver une sorte de langage visuel qui parlait aux gens à l’échelle internationale. Nous avons eu l’idée de ne rien dire, en créant un vide, et d’une certaine manière le mot « AIDS » est vide — il ne dit pas grand-chose. Il s’ensuit que les gens y projettent les questions qu’ils jugent importantes. Ainsi, les perceptions à New York pouvaient être très différentes de celles à Cologne. Une autre raison pour laquelle notre travail se distinguait de celui des artistes américain·e·s, même si cela peut avoir l’air d’une excuse : nous vivions aux États-Unis illégalement. Nous n’allions pas aux réunions de militant·e·s et nous ne participions pas aux manifestations, justement parce que nous ne voulions pas être expulsés. Nous n’avions pas de relations sociales avec les gens de ce milieu; nous étions beaucoup plus âgés. À l’époque, ils nous critiquaient, mais nous n’en étions pas vraiment conscients.

RC : Le collectif d’artistes et de militant·e·s américain·e·s Gran Fury a réalisé son tableau RIOT (1988) en réponse au tableau AIDS (1987) de GI. Vous deviez en être au courant?

AA : C’était un peu plus tard, en 1988. Le formidable conservateur Frank Wagner avait organisé une exposition sur le sida à Berlin, regroupant principalement des artistes américain·e·s et GI. Pour l’occasion, nous avons réalisé une itération de nos affiches « AIDS », en les placardant dans une station de métro inutilisée, mais très visible. Wagner a invité Gran Fury à se joindre à l’exposition et c’est à ce moment que ses membres ont réalisé le tableau RIOT, dans le même format que notre logo « AIDS ». Dans leur esprit, c’était une manière de défier GI. Nous pensions que c’était une conversation, et nous trouvions cela génial, mais l’intention était en fait de dénigrer nos affiches « AIDS ». Évidemment, le mot « RIOT » ne s’appliquait qu’à la situation américaine, où les émeutes étaient réellement nécessaires; il ne concernait pas l’Allemagne.

RC : J’aimerais guider la discussion vers le réexamen de la crise du sida depuis dix ans. L’exposition du MBAC fait suite à plusieurs expositions, films et mémoires qui ont porté sur les premières années du VIH/sida. Que pensez-vous du mouvement de réexamen actuel? D’aucuns ont déploré le fait qu’il soit motivé par la nostalgie. Cet argument a été popularisé par un projet appelé PosterVirus, dont le titre est un hommage à GI.

AA : Je ne suis pas au courant.

RC : PosterVirus était un projet d’AIDS Action Now! qui avait pour stratégie de produire de multiples copies et de les coller dans les espaces publics, à la manière des affiches « AIDS » de GI. C’est parti de Toronto, mais les affiches ont circulé partout. L’une de ces affiches de 2013 portait la phrase « Your Nostalgia is Killing Me » [« Votre nostalgie me tue »], en référence au réexamen du militantisme et de l’esthétique du VIH/sida. Les artistes ont trouvé que cela occultait les enjeux que rencontrent les personnes vivant avec le VIH de nos jours. Selon vous, que représente le fait de revisiter aujourd’hui des œuvres historiques?

AA : On ne revisite pas nécessairement par nostalgie, alors je ne suis pas certain. Bien des gens m’ont dit des choses comme « Pourquoi s’intéresser à cette œuvre sur le sida? La crise du sida est finie. Personne n’est mort du sida depuis des décennies. » Et je leur réponds, eh bien, vous n’avez manifestement pas visité le site Web de l’ONUSIDA récemment — sinon vous sauriez que 680 000 personnes sont mortes du sida l’an passé. Je vois cela comme une occasion d’apprentissage. Je pense que le VIH/sida fait désormais partie des enjeux des soins de santé en général. De nos jours, il est difficile de créer sur le thème du VIH/sida sans souligner les enjeux de classe et de race et tous les autres enjeux qui s’y rattachent. J’ai l’impression que les personnes qui s’en plaignent viennent presque toujours de milieux blancs privilégiés et éduqués qui n’ont pas pris la peine de remarquer qu’il se passe de nombreuses choses en marge de leurs circonstances particulières. Je ne sais pas si j’ai répondu à votre question, mais quiconque accole le mot « nostalgie » à cette époque ne l’a clairement pas vécue. C’était tout simplement terrifiant.

RC : Aujourd’hui, vous vous décrivez de plusieurs façons, notamment comme « guérisseur ». Pouvez-vous nous parler de votre démarche de création après GI?

AA : Jorge et Felix sont tous deux décédés à la maison et j’ai pris soin d’eux jusqu’à la fin. J’avais commencé à suivre des cours à l’école Body Electric de San Francisco sur le thème de la guérison, incluant le massage. J’ai reçu 13 certifications en Californie, mais je ne les ai jamais vraiment utilisées, sauf dans les soins que je prodiguais à Jorge et à Felix. Après leur décès, j’avais beaucoup de mal à faire quoi que ce soit, mais j’ai quand même terminé les expositions de GI qui avaient été organisées à l’avance. En 1998, je suis retourné à New York et j’ai suivi un cours de perfectionnement de Body Electric qui m’a donné la confiance d’adopter le titre de guérisseur. Le magazine BUTT m’a interviewé sur ma pratique de guérisseur, puis j’ai été submergé de clients! Mais j’ai finalement dû prendre du recul par rapport à cette pratique. Au moment où j’ai déménagé à Berlin en 2013, je prenais de l’âge et je n’avais tout simplement plus la vigueur, ni ce public américain avide. Par contre, de 2013 à 2018, j’ai produit une série d’expositions en musée vaguement axées sur les idées de guérison et de communauté, aux Pays-Bas, en Autriche et à Berlin, à commencer par The Temptation of AA Bronson au Witte de With, à Rotterdam.

RC : Sur quoi vous concentrez-vous maintenant?

AA : En ce moment, je produis de grands tableaux sur le sida inspirés de l’énorme tableau LOVE Cross de Robert Indiana datant de 1967, dans lequel les logos « LOVE » sont disposés en forme de croix. GI a vu cette œuvre à Cologne en 1991 et nous voulions en faire une version sida, mais nous n’avions nulle part où l’exposer. Je vois la croix du sida comme un talisman contre les épidémies, contre l’infection. Je suis en train de les produire et c’est un peu comme m’immerger de nouveau dans GI pour compléter des œuvres inachevées, mais ce sont aussi de nouvelles œuvres.

RC : C’est intéressant, de voir cela comme l’achèvement d’un travail que GI n’a jamais eu la chance de terminer.

AA : Je laisserai les livres d’histoire décider s’il s’agit de mon œuvre ou de celle de GI. Le MBAC les attribue à GI et à moi, ce qui est probablement la bonne chose à faire. Mais ces nouveaux tableaux sont issus de cette ère COVID. Des gens me suggèrent de faire une œuvre sur la COVID, mais ils ne réalisent pas à quel point la crise du sida a été dure. La COVID n’est rien en comparaison. Aussi mortelle soit-elle, aussi grandes soient la douleur et la souffrance qu’elle cause, la situation de la COVID est très différente. Les vaccins ont été développés à une vitesse incroyable, et le système de santé a tenu le coup. Je préfère poursuivre le même travail sur les pandémies et les crises.

RC : Je reconnais que les comparaisons rapides entre le VIH et la COVID ne sont pas très utiles. Ce sont des pandémies très différentes, dans des circonstances très différentes.

AA : Au Canada, nous avons connu une autre pandémie entre les deux, celle du SRAS, que les États-Unis n’ont jamais vraiment reconnue. Nous sommes passés à travers, mais il y aura d’autres épidémies. Les changements climatiques et l’effondrement des biosystèmes entraîneront de plus en plus d’épidémies, de catastrophes médicales, d’urgences virales ou autres choses de cet acabit. Je pense que mon travail se concentre davantage là-dessus, aujourd’hui.

Ryan Conrad est un artiste, professeur et militant qui vit dans la vallée de l’Outaouais. Pour découvrir ce qu’il fait, rendez-vous sur son site Web de langue anglaise à www.faggotz.org.