Par le médecin et guérisseur autochtone Lewis Mehl-Madrona.

Depuis les tout débuts de l’épidémie, j’ai connu des gens vivant avec le VIH/sida et travaillé avec eux. J’étais médecin de famille à San Francisco avant même que le virus ne soit reconnu comme étant le VIH et jusqu’à l’époque contemporaine des médicaments antirétroviraux efficaces. Au début des années 1980, beaucoup d’entre nous avaient identifié une maladie terrifiante qui s’attaquait principalement aux hommes gais. Je me souviens de rencontres avec l’esprit de cette maladie qui ont été parmi les plus effrayantes que j’ai vécues. Nous luttions pour donner un sens à ce qui se passait.

|

Image

|

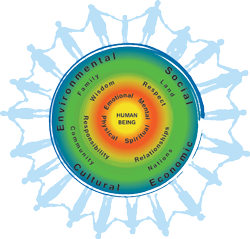

Les gens qui ont été formés à l’approche biomédicale de la santé (tout comme moi) me demandent fréquemment comment les guérisseurs traditionnels traitent des maladies spécifiques. Je tente de leur expliquer que la médecine traditionnelle nord-américaine est plus proche de la médecine chinoise que de la biomédecine contemporaine. Les Aînés traditionnels abordent la personne comme un tout intégré. La santé est rétablie en restaurant l’équilibre entre l’esprit, le corps et la communauté. Les aînés se penchent davantage sur la personne et sur la manière de rétablir l’harmonie et l’équilibre pour elle, plutôt que de traiter la maladie telle qu’elle est définie par la biomédecine occidentale.

Les différences entre les pratiques de guérison traditionnelles et la médecine biomédicale méritent qu’on s’y attarde. Les pratiques traditionnelles mettent l’accent sur la communication avec les êtres spirituels et les demandes de guérison directes. Cette communication se transmet par la prière, le chant et la cérémonie. En outre, on peut chercher les zones de discorde et de déséquilibre au sein de la communauté extérieure, de la communauté de notre propre esprit, et dans la relation à nos corps, à la terre, aux êtres vivants végétaux, aux êtres vivants animaux et à toute la création. La guérison s’accomplit en atteignant l’équilibre et l’harmonie dans nos nombreuses relations. L’approche de chaque personne est différente parce que chaque personne est unique et possède son propre lot de déséquilibres. Par contre, la biomédecine recherche généralement le traitement unique qui bénéficiera au plus grand nombre de personnes pour une maladie en particulier, comme le VIH.

Mais les deux approches ne sont pas incompatibles. L’aîné Mi’qmaq Albert Marshall, de Sydney en Nouvelle-Écosse, a créé l’expression approche à double perspective pour illustrer la notion de la coexistence possible de l’approche autochtone et de l’approche scientifique. Assurément, l’approche scientifique a beaucoup progressé en ce qui concerne le VIH — les médicaments antirétroviraux contemporains sont très efficaces et ont transformé l’état du monde du VIH. Néanmoins, l’approche traditionnelle offre quand même des avantages à ceux qui l’utilisent, au-delà des antirétroviraux.

Mon enfance a baigné dans les pratiques de guérison traditionnelles de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère. Malgré mon intérêt pour la science, je n’ai jamais douté de la validité et de l’importance de leur façon de vivre et de ce qu’elles pratiquaient pour aider les membres de la communauté à se rétablir.

Le VIH dans les communautés autochtones

Alors, où en sont les communautés autochtones aujourd’hui par rapport au VIH? Les populations autochtones sont surreprésentées dans l’épidémie du VIH au Canada. Elles ne comptaient que pour 4,9 pour cent de la population générale en 2016, mais elles représentaient 9,6 pour cent des personnes vivant avec le VIH, et 11,3 pour cent des 2 195 personnes au Canada estimées avoir reçu un diagnostic de VIH cette année-là.

La difficulté réside dans le fait de dépister les gens, de les encourager à commencer un traitement du VIH, et d’adhérer aux soins malgré les nombreux facteurs sociaux qui les en dissuadent.

Facteurs sociaux

Les facteurs sociaux qui influent sur la santé des gens sont extrêmement importants. Par exemple, les personnes autochtones sont aux prises avec plus de pauvreté, de violence, de stigmatisation, de discrimination, de consommation de substances, d’infections transmises sexuellement et d’obstacles à l’accès aux services de santé. Elles sont également plus enclines à habiter dans des régions rurales et éloignées. Ces facteurs peuvent tous accroître la vulnérabilité des gens au VIH, et constituer des obstacles à l’accès aux soins du VIH. Pour comprendre la vulnérabilité au VIH dans les communautés autochtones, il faut commencer par explorer les facteurs issus de la colonisation européenne et les atrocités qui en ont résulté, soit le génocide, la destruction de la langue et de la culture, le système des réserves, les pensionnats, et ainsi de suite.

Pour bien des personnes autochtones, l’accès au traitement du VIH signifie faire face aux stigmates dans une clinique où une grande partie des membres du personnel sont des parents ou des amis, ce qui peut dissuader les gens d’obtenir un traitement. Un problème plus important provient du nombre de personnes autochtones qui migrent dans des zones urbaines ou qui habitent dans et hors des réserves par intermittence, ce qui constitue un obstacle aux soins de santé. Les gens peuvent obtenir des soins de santé provinciaux ou territoriaux, mais au prix d’un certain degré d’organisation.

Le chaos que peut créer la pauvreté dans la vie d’une personne peut être stupéfiant : comment peut-on se débrouiller avec la bureaucratie sans un endroit sûr où ranger ses dossiers? Comment peut-on obtenir une carte d’assurance maladie ou pénétrer dans un système de soins de santé sans une adresse stable? Comment peut-on prendre rendez-vous avec un médecin sans un numéro de téléphone où le joindre? Beaucoup de gens n’ont pas l’information de base sur l’infection par le VIH et sa transmission, ou sur la façon d’éviter de contracter le virus. Ils ne savent ni comment ni où ils peuvent aller pour un dépistage.

De nombreuses études, comme celles qui suivent, ont fait la lumière sur les effets négatifs que peuvent avoir la violence, la discrimination et la pauvreté sur la santé des gens, et indiqué la nécessité d’aborder ces questions dans le cadre des soins du VIH.

- Le médecin et chercheur Reed Siemieniuk et ses collègues de l’Université de Calgary ont incorporé une entrevue de dépistage de la violence familiale dans leurs soins des personnes vivant avec le VIH dans le sud de l’Alberta. Sur 853 patients, 34 pour cent déclaraient un abus. Les groupes les plus à risque d’abus comprenaient les femmes, les hommes gais, et les personnes autochtones. Les chercheurs ont détecté un lien entre des antécédents de violence familiale et le report de l’accès aux soins, les rendez-vous manqués et une utilisation accrue des ressources cliniques comme le travail social et la psychiatrie. La violence familiale était associée à de moins bons résultats pour les personnes vivant avec le VIH.

- Une étude menée auprès de plus de 1 400 femmes vivant avec le VIH au Canada a révélé que des incidents quotidiens liés au racisme diminuaient les probabilités que les femmes accèdent aux soins. Ces incidents incluaient des commentaires teintés de préjugés des fournisseurs de soins de santé et un manque de respect des traditions culturelles des femmes. Angela Kaida, auteure principale de l’étude et chercheuse associée au Centre d’excellence sur le VIH/sida de la C.-B., affirme que ce résultat souligne le besoin d’une plus grande participation des pairs à la planification et à la prestation des services du VIH, et de plus de services culturellement adaptés.

- Sarah Flicker et ses collègues à l’Université York ont soutenu de jeunes leaders autochtones dans leur production d’histoires numériques sur la prévention du VIH. Leur travail préliminaire a indiqué à quel point il était important pour les jeunes de raconter leurs histoires, qui établissaient des liens entre le VIH et la violence structurelle. Ils ont mis l’accent sur le rôle de la famille et des Aînés, les idées traditionnelles sacrées sur la sexualité, l’éducation, se réapproprier l’histoire, mettre l’accent sur la force, la cosmologie et vaincre les dépendances. Contrairement aux messages de santé publique conventionnels, les jeunes insistaient sur l’indigénéité et la décolonisation à titre de stratégies clés pour la promotion de la santé.

- Roberta Woodgate et ses collègues de l’Université du Manitoba ont mené des entrevues auprès de jeunes autochtones vivant avec le VIH à Winnipeg. Ils ont découvert des mondes sociaux profondément interreliés qui intégraient l’abus, le traumatisme, le fait de faire partie du système d’aide à l’enfance, le manque de logement et la faim entremêlés dans la trame de vie de ces jeunes gens. Ils ont conclu qu’il faut déployer plus d’efforts pour tenir compte des déterminants sociaux de la santé. Ils ont décrit comment la stigmatisation et la discrimination empêchent les personnes vivant avec le VIH d’accéder facilement aux soutiens et aux services de santé. Des interventions de proximité créatrices et culturellement adaptées sont la clé pour réduire la stigmatisation et la discrimination.

Ces études et les approches autochtones de la guérison peuvent nous enseigner à quel point il est important de porter attention aux déterminants sociaux de la santé et d’offrir des interventions et des soins culturellement adaptés, pour les personnes autochtones et non autochtones vivant avec le VIH.

Voici les histoires de deux personnes de ma pratique médicale qui illustrent davantage ces idées :

Harold était un homme autochtone de 17 ans qui vivait dans un refuge urbain pour les jeunes. Il s’estimait chanceux d’avoir un endroit chaud et sec où dormir. Nos résidents médicaux prodiguaient des soins aux adolescents qui vivaient au refuge. Harold nous avait permis à contrecœur de lui faire passer un dépistage du VIH. Quand le test s’est révélé positif, il l’a ignoré. Ça ne voulait rien dire pour lui. Il ne s’attendait pas à vivre vieux, de toute façon. Son univers consistait à trouver où dormir le soir, comment éviter des relations sexuelles avec des gens qu’il n’aimait pas (à moins qu’ils ne le paient ou lui donnent du pot), comment éviter de se faire voler ou battre, et comment aller à l’école. Le refuge avait pris des arrangements pour qu’il aille à l’école secondaire, où il réussissait bien. Harold n’accordait ni confiance ni foi à ce que nous disions en général. Il était plutôt fataliste. Nous lui avons organisé des consultations gratuites avec nos travailleurs sociaux/thérapeutes. Ensemble, ils ont visualisé un avenir pour Harold où il profiterait d’un programme de formation en chauffage et climatisation, et gagnerait bien sa vie. Il était étrange pour Harold d’imaginer un avenir au-delà du lendemain. Il devrait retourner dans sa réserve natale pour obtenir des soutiens autres que les soins que nous lui fournissions, mais il ne voulait pas y aller en raison de l’abus dont il avait fait l’objet de la part de sa famille et des autres relations brisées auxquelles il se sentait lié dans sa communauté.

Stephanie était une femme Mi’qmaw de 25 ans qui était dépendante de l’héroïne depuis l’âge de 18 ans et qui avait fait la transition à un traitement de substitution aux opiacés quatre mois auparavant. Son rétablissement était précaire en raison de ses niveaux d’anxiété élevés, qu’elle avait précédemment maîtrisés avec l’héroïne. Les funérailles étaient plus fréquentes pour elle que les naissances — ses amis mouraient à un rythme alarmant. Stephanie venait nous voir pour des soins de santé parce qu’elle voulait sa buprénorphine. Elle ne serait pas venue autrement. Comme Harold, elle était fataliste. Chaque matin, elle était étonnée d’être encore en vie. Stephanie habitait un studio qu’elle payait par son travail du sexe. Elle ne voulait pas savoir si elle avait le VIH ou si elle le donnait à qui que ce soit. Elle se disait que ça leur apprendrait à coucher avec elle s’ils étaient infectés. Sa situation la mettait en colère. Elle avait passé son enfance dans la réserve avec une famille toxicomane et alcoolique. Stephanie prenait férocement la défense de ses amis et de sa famille, mais à son grand regret, ils n’arrêtaient pas de mourir. Nous l’avons convaincue de lui faire passer un test de dépistage du VIH, et elle ne se préoccupait pas des résultats. Elle ne s’attendait pas à vivre encore bien longtemps, bien qu’à l’occasion, elle aspirait à avoir un enfant et une famille. À sa manière bien à elle, elle a dit : « Je ne suis qu’à un putain de pas de la tombe, de toute façon. Qu’est-ce que ça peut me faire si je glisse et je tombe? »

Ces histoires soulignent le besoin de changer la façon de penser de notre société au sujet du VIH et des soins de santé. Des progrès ont été réalisés dans la recherche de traitements efficaces et dans la prévention de la maladie, mais ceux qui souffrent le plus reçoivent parfois le moins de soins. Nous devons aborder le traitement et la prévention du VIH comme un acte de décolonisation, et trouver des leaders et des messages culturellement favorables pour joindre ceux qui vivent en marge. Fournir un logement peut grandement contribuer à aider les gens à commencer un traitement et continuer à le suivre. Offrir un accès plus facile aux soins de santé et aux médicaments antirétroviraux fait aussi une grande différence, tout comme les activités de soutien qui favorisent les pratiques culturelles des gens. La participation des Aînés et des gardiens de la sagesse culturelle traditionnelle dans les initiatives de promotion de la santé est également essentielle.

Le Dr Lewis Mehl-Madrona a reçu sa formation de médecin à l’Université Stanford, puis a poursuivi sa formation en médecine familiale, en psychiatrie et en psychologie clinique. Il a travaillé en médecine familiale et en psychiatrie à Saskatoon et enseigné à l’Université de la Saskatchewan. Il travaille auprès des communautés autochtones à développer des styles typiquement autochtones de guérison et de soins de santé. Son objectif est d’amener la sagesse des peuples autochtones en matière de guérison à la médecine conventionnelle et de transformer la médecine et la psychologie par cette sagesse jumelée aux traditions narratives venues d’Europe. Le Dr Mehl-Madrona est actuellement professeur à l’Université de New England et il exerce la médecine au Eastern Maine Medical Center.

La Dre Samantha Boshart est médecin de famille au centre de santé communautaire Chatham-Kent dans l’île Walpole, au sud-ouest de l’Ontario. Originaire de London, Ontario, elle est de descendance Anishinaabe et mennonite allemande, du clan de l’aigle (kinew dodem) et membre de la Première Nation des Chippewas de la Thames.

Vous combinez les approches occidentales et autochtones pour améliorer la santé de vos patients. Comment vous y prenez-vous?

J’ai vécu les 30 premières années de ma vie selon une certaine vision du monde, soit exactement celle que le modèle occidental nous impose de voir et de croire. Ce fut une bonne chose, car c’est ainsi que j’ai appris à penser à l’occidental et à me servir de mon cerveau pour analyser, objectiver, catégoriser et apprendre toutes les choses que la science a à offrir. J’ai appris à exercer la médecine de cette manière.

Mais durant mes années à la faculté de médecine, j’ai aussi appréhendé une façon différente de voir le monde. J’ai discuté avec des gens, j’ai lu et j’ai appris une vision du monde qui m’était inconnue jusque-là. Cette vision du monde m’a réellement connectée à qui je suis en tant que personne. En m’imprégnant graduellement de cette façon d’entrevoir le monde et moi-même et les êtres humains, j’ai constaté qu’il y avait une coupure énorme entre ce que le modèle occidental m’avait enseigné et ma compréhension de la santé et de la vérité. Concilier les deux est difficile.

Par exemple, un concept simple veut que si vous n’êtes pas bien, vous ne devriez pas prendre soin d’autres personnes. Si vous n’allez pas bien, et que vous n’êtes pas connecté à votre esprit et à vous-même, et que vous ne prenez pas soin de vous, comment pouvez-vous prendre soin des autres? Mais dans le modèle occidental de la médecine, comme résident, vous travaillez parfois 36 heures d’affilée, et le système est dominé par l’autorité et la hiérarchie. Quand vous êtes diplômé de la faculté de médecine et que vous ouvrez votre pratique, vous êtes censé prendre des milliers de patients (le chiffre moyen pour un médecin de famille est de 2 000). La durée moyenne du temps que passe un médecin avec un client est d’environ 10 minutes. C’est un travail très stressant, exigeant, et pourtant, on attend de nous que nous apportions la guérison en plus d’un cheminement vers la pleine santé. Le modèle qui décrit le mode d’emploi ne permet pas réellement d’y arriver.

Depuis que j’ai commencé à travailler, il y a environ quatre ans, je n’ai jamais eu une interaction de 10 minutes avec un patient. Je passe un minimum de 30 minutes avec chaque patient, et parfois jusqu’à deux heures. Je me rends à leur domicile quand ils en ont besoin et à l’hôpital également pour les mêmes raisons. Quand vous êtes en mesure de le faire, vous en apprenez tellement plus sur les besoins de la personne. Et vous devenez un être humain, pour elle, pas seulement un médecin.

Je ne prends pas les symptômes en charge. Je demande toujours : « Pourquoi avez-vous ce symptôme? Essayons de tirer cela au clair, parce qu’à long terme, c’est ce qui vous sera le plus bénéfique. »

Un rendez-vous avec un patient est comme une visite. Nous parlons de ses problèmes de santé, mais je prends aussi du temps pour simplement écouter quoi que ce soit qu’il ait à me dire. Disons que je suis avec quelqu’un qui a une affection pulmonaire chronique. Je passe en revue ses médicaments, mais je veux toujours savoir s’il se passe autre chose. Il y a tous ces détails, et si vous laissez la personne parler, vous en apprenez beaucoup sur ce qu’elle vit dans le monde — sa vie de famille, ses relations les plus intimes — comment ça se passe? A-t-elle accès à des aliments sains? Est-elle inquiète pour sa sécurité?

Je crois que le mieux serait que les médecins puissent accepter des clients très lentement, prendre le temps d’étudier leur dossier et de s’asseoir avec eux. Mais vous arrivez en pratique et l’on vous balance tous ces clients, et vous êtes censé connaître la vie de chacun. Les gens sont frustrés quand on ne lit pas leur dossier. Mais quand est-ce que je suis censée le faire cela — dans mon temps libre quand je suis à la maison avec mon enfant? Il y a des attentes de chaque côté que je crois malsaines en raison de la façon dont le système est organisé.

Il y a des guérisseurs dans notre communauté qui connaissent une manière différente. Ils passent plus de temps avec les gens. Il y a aussi une dimension spirituelle qui fait défaut à la médecine conventionnelle. La façon dont je combine les pratiques de guérison autochtones et conventionnelles (je pratique les deux pour moi aussi) se traduit par une meilleure compréhension des besoins des gens, de sorte que je peux les aider à se connecter à leurs besoins.

Comment vos patients réagissent-ils?

Certains demandent : « Êtes-vous vraiment médecin? » J’ai un client qui me dit à chaque visite qu’il estime par-dessus tout le fait que je l’écoute. Il me raconte des histoires et a des choses importantes à dire, et il n’était pas entendu ou validé par quiconque le servait auparavant. C’est le cas de nombre de mes clients. On ne les écoutait pas, alors on ne les aidait pas.

Nous savons qu’il faut une communauté. Vous devez d’abord vous connaître à fond, puis vous pouvez commencer à prendre soin des autres. Quand tout le monde se rétablit, la communauté en bénéficie.

Il semble que les soins axés sur la personne dont vous parlez sont importants pour tout le monde.

Récemment, je répugne à me servir d’étiquettes comme autochtone et non-autochtone parce que nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous de la même espèce et nous avons tous les mêmes besoins fondamentaux. Nous sommes tous connectés à la création — à la terre, au soleil, à toute chose. Cette approche n’est pas l’apanage d’un groupe ou d’un endroit. Pour que nous soyons vraiment bien comme êtres humains, l’approche devrait être la même pour tous : reconnaître que nous avons tous une capacité physique, un intellect, des émotions et un esprit. Et ces choses doivent être appréciées et abordées à égalité.

D’une certaine manière, vous parlez davantage de la manière dont les facultés de médecine, les praticiens et les institutions de la santé peuvent adapter leurs pratiques, mais y a-t-il quelque chose que les gens peuvent faire pour favoriser une approche plus holistique de leurs soins de santé?

J’encourage toujours les gens à utiliser leur pouvoir, leur voix. Quand ils croient que les soins qu’ils reçoivent ne sont pas adéquats ou qu’ils ne se sentent pas entendus, ils doivent le dire directement au prestataire de soins de santé. S’ils veulent aller plus loin, et qu’ils s’en sentent le courage, ils peuvent aller à la direction ou aux ressources humaines des organisations. Chacun a une voix, et nous ne créons le changement que lorsque nous utilisons notre voix et notre vérité.

Les gens se plaignent à leur famille et leurs amis (« Oh mon médecin est affreux », « Je ne me suis pas sentie écoutée »). Qui dit cela à son médecin? Pourquoi les médecins ne sont-ils pas tenus responsables des soins médiocres qu’ils fournissent? Parce que personne ne leur dit. Les médecins détiennent tellement de pouvoir et ils ne sont pas tenus responsables. Les gens ne se plaignent presque jamais à la personne qui cause du tort. Les gens ont peur, mais chacun doit vaincre ses propres peurs. Vous avez une voix, de grâce, servez-vous-en.

Je veux savoir si vous n’aimez pas mes soins. Les soins de santé sont un système public, donc le public a son mot à dire. Si vous utilisez votre voix latéralement — à votre famille ou vos amis ou votre communauté — mais que vous ne vous en servez pas vers le haut, je lance le défi aux gens d’être honnêtes avec leur prestataire de soins de santé au sujet de ce qu’ils pensent de leurs soins. Le prestataire pourrait mal réagir parce qu’il se sentirait peut-être provoqué, mais c’est tout de même important. La vérité est toujours ressentie. Ils la reconnaîtront dans leur cœur et leur esprit, et ils y réfléchiront.

Le déséquilibre du pouvoir n’est qu’une perception. En tant que médecins, nous ne sommes ni mieux, ni plus forts. Notre but est d’aider les gens.

La Dre Melinda Fowler-Woods est une femme Metis/Mi’kmaq qui a grandi à Terre-Neuve/Labrador. En plus d’enseigner à l’Université du Manitoba, elle est directrice de l’éducation Ongomiizwin à l’Institut autochtone de santé et de guérison de l’Université du Manitoba.

Je suis une docteure autochtone. J’ai été formée en médecine occidentale et je suis une formation en médecine traditionnelle auprès de mon enseignante Kathy Bird. Je suis d’abord et avant tout une personne autochtone et je ressens un vide quand je dois prodiguer des soins adéquats à d’autres personnes autochtones sans en savoir plus sur nos formes de guérison autochtones. Comme je suis en voie de mieux comprendre qui je suis comme personne autochtone, je réalise que les autres ont aussi leur propre cheminement. Il est très important d’établir qui nous sommes dans tous les contextes, mais dans le monde des soins de santé, je crois que c’est encore plus indispensable. La colonisation a causé bien des maux. Il est donc très important de décoloniser même les pratiques des soins de santé. Je crois que ce scénario l’illustre assez éloquemment :

Nombre des patients autochtones que nous voyions en clinique vivaient des situations profondément éprouvantes — la pauvreté, des menaces à leur propre sécurité et bien-être et à ceux de leurs proches, la douleur chronique, les enfants en foyer d’accueil. La médecine occidentale ne prend pas en compte nombre de ces questions, qui comptent pourtant pour une grande partie de la santé et du bien-être d’une personne. Certains patients déploraient le manque d’accès aux cérémonies et médecines traditionnelles comme le cèdre ou le foin d’odeur, car ils vivaient désormais loin de leurs communautés natales et des aînés. Ils étaient invités à prendre part à une purification dans le cadre de leur rendez-vous aux soins primaires et on leur présentait des plantes médicinales à apporter pour un cérémonial à la maison.

Les raisons de la souffrance de ces personnes et de leur rupture avec les pratiques et la matière de guérison traditionnelles peuvent être imputées à la colonisation et au racisme systémique actuel. Bien des gens vivant avec le VIH partagent cet ignoble héritage. Le recours à une cérémonie et à l’offre de médecines traditionnelles est un geste hautement symbolique, très puissant de décolonisation et de guérison.

De nombreuses personnes non autochtones vivant avec le VIH ont aussi vécu des expériences traumatisantes ou sont aux prises avec des situations pénibles et ont besoin d’aide pour trouver leur voie vers la guérison.

Peinture par Jessica Desmoulin